虽然业内对于当前漫剧赛道的认知相对一致:产能还可以更大,速度还可以再快,流程还可以更智能,AI技术还可以进一步应用。但令人没想到的是,效率迭代来得这样快——漫剧领域的Agent开始冒头了。

“以能够冲击爆款的品质要求为标准的话,6个人1个月可以做5部。”巨日禄AI创始人杰夫向短剧自习室透露了巨日禄Agent目前的效率数据,并强调了这不是理论数据,而是头部客户的实战数据。

(巨日禄Agent制作的分镜片段)如果从现阶段的产能和人效来说,这无异于在漫剧赛道上又撕开了一道口子,供给端的竞争将迈进新量级。下一阶段的AI漫剧生产工具,要开始卷Agent了?漫剧制作方又将受到怎样的影响?本期,短剧自习室将围绕这些问题来探讨漫剧Agent的应用和发展。

6人,1个月,5部漫剧

巨日禄AI在此时推出Agent功能,并不突兀——今年除了是公认的漫剧元年,还是AI Agent元年。

我们可以简单地把Agent看成一个能够自主完成任务的“数字代理”。参照部分学术概念,Agent一般集思考、记忆、规划和行动于一体,这正是它被称为“智能体”的原因。

咨询公司Gartner指出,代理型AI已成为今年及未来的关键技术趋势,2025年是其走向主流化的重要节点。据其预测,到2028年,约33%的企业软件应用将内嵌代理型AI,而2024年这一比例尚不足1%;15%的日常工作决策将由这些智能体自主完成,反观2024年,这一数值几乎为零。这与杰夫的判断是一致的,也是巨日禄AI选择开发Agent功能的动机,“第一原因是技术趋势,(未来)肯定是要做Agent的。”

另一个原因是Agent与漫剧供给特征有很高的匹配度——现阶段的漫剧要求产能,需要足够多的内容去博爆款,Agent则是提效的代名词。传统影视周期长,上线就得丢王炸,因此常常在一部作品里堆积尽可能多的成功要素,但漫剧需要在质量达标的前提下去铺量。所以,基于产能提升需求,杰夫今年一直在观察客户到底缺什么:“一个是缺好本子,这是整个行业都缺的;另一个是缺人,人才不好找,也很难在短时间内招到一个大团队,管理费劲儿,这就限制了产能和效率。”

从短剧自习室此前对某招聘平台的岗位调研来看,现阶段各家最缺的是能够从创意构思到使用AI工具一条龙完成项目的漫剧【制作/创作】人才。干饭文化导演十只羊也向短剧自习室表示,“导演的数量决定了我们能够同时运行的最多项目数量。”

与其陷入漫长而昂贵的“抢人大战”,不如引入一位可规模化复制的AI员工——人们对漫剧Agent的设想正是由痛点出发:把剧本丢进去,由AI去写prompt(提示词),由AI去规划分镜、抽卡、粗剪,人只需要做审核和选择。

巨日禄AI将其Agent功能命名为“巨日禄动画师”,就是希望打造一个能够上岗工作的“AI员工”。

杰夫表示,巨日禄Agent能够在创作者熟练使用原版平台的基础上,把效率再拉高5倍左右,也就是说原本6人的常规团队,月产能有机会从1部跃升到5部。

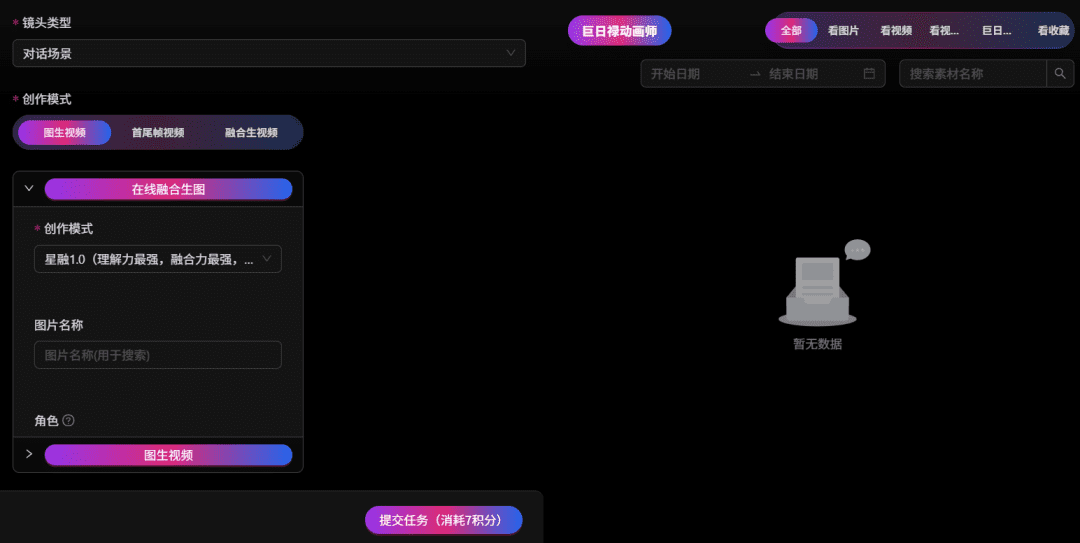

(截图自“巨日禄动画师”界面)

这带来的是进一步降本增效——

根据短剧自习室此前的采访,巨日禄AI的单部制作成本约为1000元/分钟,包含了工具成本、算力成本和员工工资成本。

在这次的对话中,杰夫给出了一个更惊人的成本数字:现在如果大面积使用巨日禄Agent的话,可以做到400块钱左右一分钟。

具体来说,1000元的成本构成一般分成为工具付费的200元和为人工付费的800元;用上巨日禄Agent之后,为工具付费的200元不变,但人效提高,从“6个人1个月做1个项目”到“6个人1个月做5个项目”,单位时间里的人力成本被增加的项目数摊薄,为人工付费的800元就有可能骤降到200元。

“这是实打实的工资和算力成本,但不代表承制公司要以这个成本价去接业务。不同公司的内容控制和讲故事能力不同,这部分能力理应有溢价,必须得到尊重,我们应当为做好内容的能力付费。”杰夫补充道。

70%画面能直接用,漫剧Agent又火了

大幅的降本增效,是否会影响漫剧的质量?Agent的智能性,是否会完全消解掉漫剧的入局门槛?Agent为什么会经历概念爆火、舆论熄火到如今又回温?

有意思的是,这些问题的答案息息相关。

沉寂的时间里,几乎所有垂直领域的Agent都在解决同一个问题:怎么从“能做”走到“做好”。

巨日禄AI的解决方案是用真实项目去打磨,用长时间的内测一点点填补能做和做好之间的鸿沟。“我们(做产品)有一个非常关键的指标,就是以实战级别和生产级别为标准。目前灰度测试的头部客户反馈,70%的画面是可以用的,只有30%还需要人工去补齐一下。”

这与5月份红杉资本AI闭门会议的预判一致, “AI下一阶段将聚焦结果交付”。

今年以来,AI技术水平不断提升,Agent的发展却不是直线上升的,而是沿着AI的轨迹螺旋发展。

“之前的Agent不太具备商业化的能力,这也是我们的Agent推出时间没有那么早的原因。”杰夫直言道。

在内容行业,尤其是漫剧这种头部效应明显的赛道,仅仅能够生成内容远远不够,关键是要能生成有商业价值的爆款内容。

短剧自习室10月份的漫剧月报显示,月新增播放量不足百万的漫剧达到9301部,占比约为91.5%。

有一个衡量产品价值的经典公式:产品价值=能力×信任×频率。

——即是产品能帮用户解决什么问题,能解决到什么程度,能否得到用户完成任务的信任,以及用户调用的频率和门槛。

Agent不是新鲜事物,但当它出的图有一半以上不好用时,那就是添乱了。

“比如各个车企品牌都有自动驾驶,但有些车企品牌的自动驾驶只是做出来了,真的开车上路,你还是会害怕。Agent也一样,很容易干成电子垃圾制造机,高效制造电子狗皮膏药。”

在杰夫看来,漫剧Agent其实更加考验工具能不能做爆款,也更考验工具开发者对爆款的理解和爆款的制作能力,“因为用Agent,意味着70%的画面由AI帮忙做了,工具如果没有爆款的基因,没有对爆款的理解(就很难做成)。”

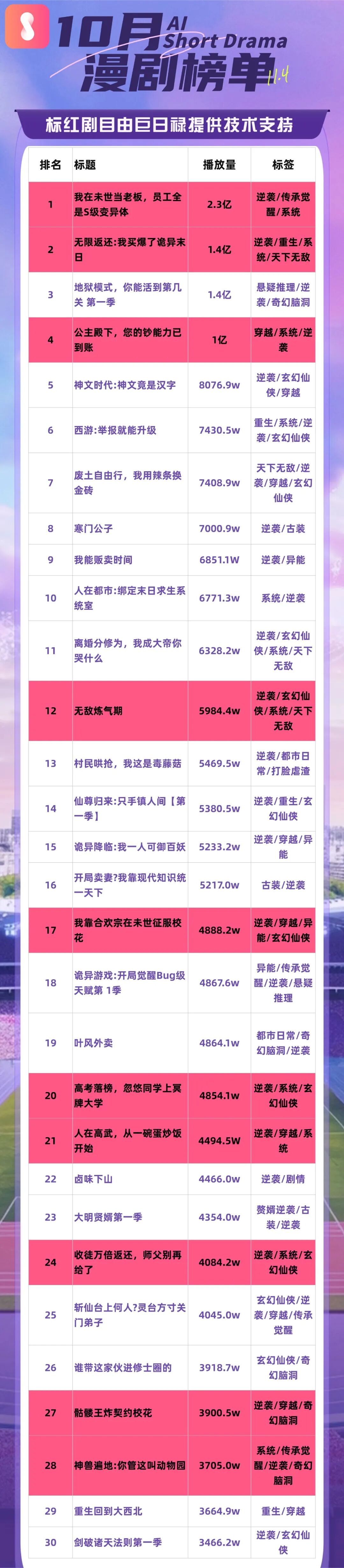

而在10月的漫剧榜单上,由巨日禄AI提供技术支持的漫剧作品在TOP30的中占比三分之一,《我在末世当老板,员工全是S级变异体》《无限返还:我买爆了诡异末日》包揽第一名和第二名,前者播放量已经突破2.5亿——这也是巨日禄Agent亮相的底气。

下滑查看完整海报

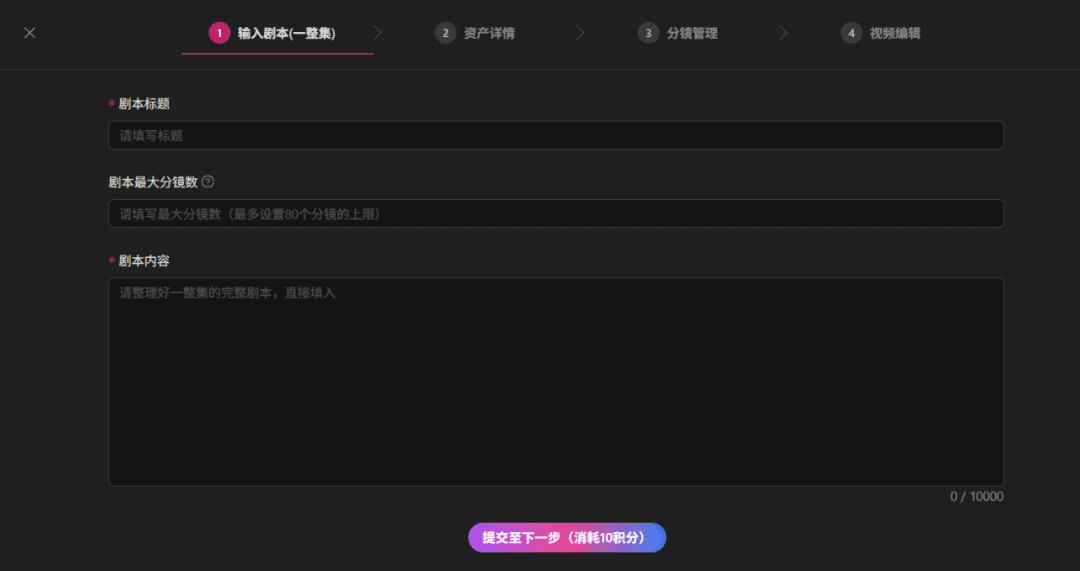

目前,我们在巨日禄Agent的界面可以看到,从输入一整集剧本的标题、内容、预设分镜数,到后续的创建资产、分镜管理、视频编辑,只需要不断“提交至下一步”,就可以让这位AI员工完成原本繁琐的工作。

(截图自“巨日禄动画师”界面)

过程中,每个环节都支持单独编辑。

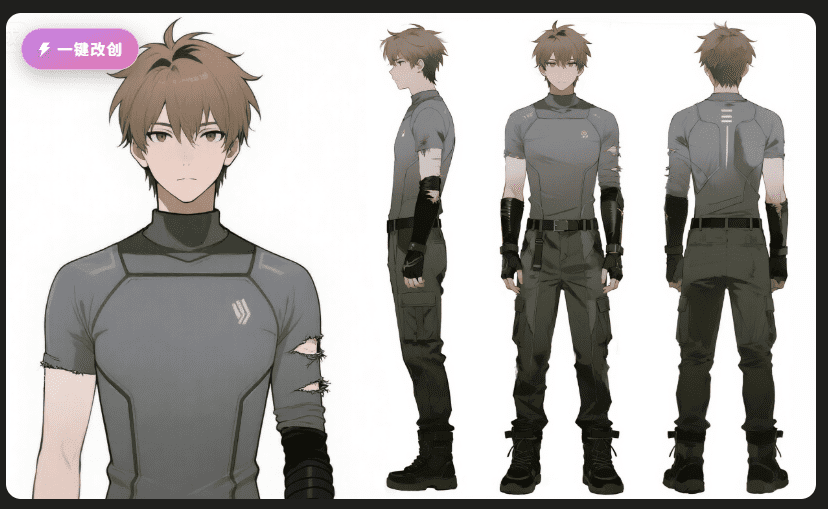

如果不满意生成的人物、场景、道具资产,点击“一键改创”就可以修改细节——对于有制作能力和经验的玩家来说,既省事,又有更高的创作自由度。

(巨日禄Agent制作的人物三视图)

巨日禄Agent根据剧本生成的分镜提示词几乎不需要额外操心,大致剧情呈现、人物动作,甚至神态、景别、构图、画风等细节都没有遗漏,展现出了较高的专业性。

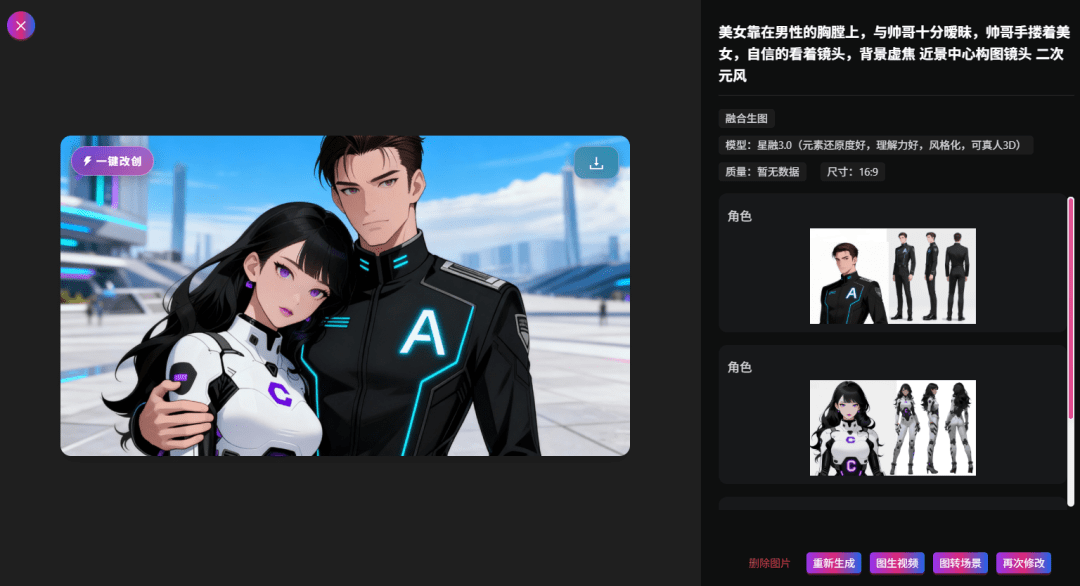

美女靠在男性的胸膛上,与帅哥十分暧昧,帅哥手搂着美女,自信的看着镜头,背景虚焦 近景中心构图镜头 二次元风

(巨日禄Agent制作的分镜图片)

从生成的视频效果和抽卡次数来看,巨日禄Agent和真人操作的出品差异并不大,但却可以省略部分人工操作。

无论是需要一定物理规律理解的机甲动作,仅抽卡两次就把“关闭”做得严丝合缝;

机甲关闭,头垂下

(巨日禄Agent制作的分镜片段)

还是多个角色同框互动、镜头切换的场景,角色的稳定性基本保持住了,甚至还有很多匹配画面语言的特效。

(巨日禄Agent制作的分镜片段)

显然,以巨日禄Agent为代表的垂直领域Agent逐渐进入商业化落地的阶段了。

“未来AI Agent会成为主流。”

“我觉得(AI Agent)未来会成为主流的。”杰夫对此极有信心,“只要它成熟了,肯定犯不着还去浪费人工。现在我们就属于copilot 状态,由人工主驾、AI副驾,往后肯定是autopilot,AI自动驾驶,属于必然趋势。”可以预见,Agent的普及将对漫剧行业产生更深层次的影响。

比如创作重心的转移与产能的提升。

杰夫认为,Agent不是要取代人,而是让人更安心地去讲故事,提高创作体验。

在传统的AI内容制作中,创作者不得不额外学习更多专业技能,70%的时间花在技术操作上,只有30%的时间真正用于讲故事。Agent的高自动化一定程度上扭转了这一比例,让创作者回归内容本身。

理论上来说,如果自身具备讲故事的能力以及剪辑能力,在Agent普及的未来,技术平权,工具门槛下降,一个人加一个成熟的AI Agent就可以单挑项目。而单位项目内增加人手,则能进一步压缩制作周期,提升产能。

“技术技巧层面的东西被弱化,人怎么讲好故事、用怎么样的叙事节奏,故事本身的重要性被强化了,讲故事的能力永远还是专业选手的核心能力。”

其次是试错成本的降低与内容的创新。

“为细分人群做一部剧,以前要专门花一个月时间,投十来万成本,新题材亏的代价比较大,谁敢冒险尝试新题材?”

杰夫举例道,巨日禄Agent内测过程中,他们尝试了外星人题材的实验项目,“这个题材没有火过,我们也不知道会不会火,以前不敢这么玩,但是用巨日禄Agent的情况下可以尝试。”

在他看来,当前创作者不敢尝试新题材,核心还是对成本投入的恐惧。

而当Agent能够进一步降低试错成本之后,这份“恐惧”有了新的解决方案,创作者敢去做实验了,有利于题材丰富和创新,减少类似于当前一窝蜂做末日内容的同质化竞争。

(巨日禄AI制作的分镜片段)

听起来Agent似乎无所不能,漫剧小白也能够立刻手搓一部爆款?

这其实是关于AI Agent的常见误解。

“觉得智能体(Agent)能解决所有的问题。”根据InfoQ报道,对于目前业界对AI Agent最大误解的提问,IBM大中华区科技事业部数据与人工智能资深技术专家吴敏达在5月份的媒体圆桌会上如此回答。

事实上,Agent并非万能,它的有效性很大程度上取决于应用场景的特定性和基础设施的成熟度。

在漫剧这一垂直领域,对行业工作流的理解、多模型调度的技术能力,以及对爆款内容的把握,都会影响Agent。

在杰夫看来,Agent有可能提高头部挣钱的效率,也有可能提高尾部亏钱的效率,“提效之后,他以前只亏一部,现在Agent可能让他亏了五部。”

这也意味着,漫剧Agent有一定的门槛,会进一步筛选有内容能力的创作者,让这部分创作者聚焦内容,并快速产出。

今年5月,汇聚150位全球顶尖AI公司创始人的红杉资本AI峰会达成共识:下一轮AI竞争的核心不再是工具本身,而是为用户创造的实际收益。

显然,AI的竞争焦点正从“技术能力”转向“结果交付”。

在漫剧这一具体赛道,这意味着生产工具的价值评估标准将彻底改变:不再是看它能生成多么精美的单张画面,而是看它能否稳定、高效地输出具有商业价值的完整作品。

扫一扫添加微信关注我!

琼ICP备2024040541号-1

琼ICP备2024040541号-1